机器人零件|机器人视觉系统零件加工的高精度需求与实现方法

更新时间:2025-08-07

机器人视觉系统被誉为机器人的 “眼睛”,它通过图像采集、处理和分析,为机器人提供环境感知与定位导航能力,是智能制造、自动化生产线等领域的核心技术支撑。而构成这双 “眼睛” 的精密零件,其加工精度直接决定了视觉系统的识别精度、响应速度和稳定性。从镜头镜片到传感器支架,从光源外壳到传动机构,每一个零件的微米级误差都可能导致视觉信号的畸变或延迟,因此,机器人视觉系统零件的加工必须满足严苛的高精度需求,其实现过程更是融合了材料科学、精密制造与智能检测的前沿技术。

一、机器人视觉系统零件的高精度需求解析

机器人视觉系统的工作原理是通过光学组件捕捉目标图像,经传感器转换为电信号后,由算法进行处理与决策。这一过程对零件的精度要求渗透到光学性能、机械配合和结构稳定性三个维度。

在光学组件领域,镜头镜片的加工精度堪称 “毫厘之间的艺术”。镜片的曲率半径误差需控制在 ±2μm 以内,平面度误差不超过 0.5μm/100mm,否则会导致光线折射偏差,影响成像清晰度。例如,用于工业检测的视觉镜头,若镜片中心厚度偏差超过 5μm,可能造成焦距偏移,使被测物体的边缘轮廓出现模糊。同时,镜片表面的粗糙度需达到 Ra0.01μm 以下,任何微小的划痕或杂质都会成为杂散光的源头,干扰图像信噪比。

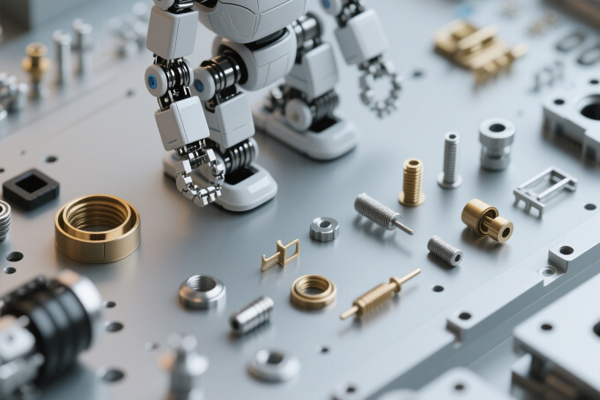

机械结构件的配合精度同样至关重要。传感器与镜头的连接支架,其定位孔的同轴度误差必须小于 3μm,否则会导致光学轴与传感器感光面不垂直,引发图像失真。传动机构中的齿轮或导轨,如用于镜头调焦的微型丝杠,其螺距累积误差需控制在 1μm/100mm 以内,以保证调焦过程的平滑性和定位精度。对于高速运动的视觉系统(如分拣机器人的视觉模块),零件的形位公差(如平行度、垂直度)若超过 5μm,可能在运动中产生微小振动,导致图像拖影。

环境适应性对零件精度提出了隐性要求。在高温车间或户外场景中,零件的热变形系数必须严格控制。例如,光源外壳采用的铝合金材料,其线膨胀系数需稳定在 23×10⁻⁶/℃左右,否则温度变化 10℃时,外壳尺寸的微小变化可能导致光源照射角度偏移 1° 以上,影响检测稳定性。

二、高精度加工的实现方法与技术路径

满足机器人视觉系统零件的精度需求,需要从加工设备、工艺方案到检测体系构建全流程的精度保障链条。

超精密加工设备是精度实现的基础。针对光学镜片的加工,超精密金刚石车床(如采用气浮主轴的车床)可实现纳米级的切削精度,其主轴径向跳动小于 0.05μm,进给分辨率达 1nm,能在单晶硅、光学玻璃等硬脆材料上加工出镜面级表面。对于金属结构件,五轴联动超精密加工中心(定位精度≤0.5μm)通过空间误差补偿技术,可消除机床自身的几何误差,确保复杂曲面(如镜头镜筒的内锥面)的加工精度。

工艺方案的优化是精度控制的核心。在镜片加工中,采用 “粗磨 - 精磨 - 抛光” 的阶梯式工艺:粗磨阶段去除大部分余量,采用碳化硅砂轮以 1000r/min 的转速快速成型;精磨阶段换用金刚石砂轮,将表面粗糙度降至 Ra0.1μm;最终通过磁流变抛光技术,利用磁场控制磨料的分布密度,实现纳米级材料去除,使表面精度达到设计要求。

对于微型机械零件,微细加工技术成为关键。激光微加工系统(波长 1064nm)可在金属薄片上加工直径 0.1mm 的微孔,位置度误差小于 5μm,且热影响区控制在 10μm 以内,特别适合传感器的引线孔加工。电火花线切割技术(慢走丝)则用于加工异形结构,如镜头支架的镂空花纹,其切割精度达 ±0.002mm,表面粗糙度 Ra0.2μm,避免了机械加工带来的应力变形。

材料处理工艺为精度稳定性提供支撑。对铝合金结构件进行时效处理(如 T6 处理),通过 120℃×24h 的低温烘烤,可消除加工残余应力,使零件在后续使用中变形量控制在 2μm 以内。对于光学玻璃,加工前进行退火处理(缓慢降温 50℃/h),能降低内部应力,避免加工过程中出现崩边。

在线检测与闭环控制是精度保障的最后防线。在超精密车床上集成激光干涉仪,实时监测刀具与工件的相对位置,当检测到误差超过 0.1μm 时,系统自动调整进给量,形成闭环控制。加工完成后,采用白光干涉仪(测量分辨率 0.1nm)检测镜片表面形貌,三坐标测量机(测量精度 0.1μm+L/1000mm)验证结构件的尺寸与形位公差,确保每一个零件都符合设计标准。

三、技术挑战与未来趋势

机器人视觉系统向高分辨率、高速响应、小型化发展,对零件加工提出了新的挑战。例如,4K 分辨率的视觉传感器,其像素尺寸已缩小至 2μm 以下,要求镜头的像差控制在 0.5μm 以内,传统加工方法难以满足;微型化的视觉模块(如直径 10mm 的镜头),其内部零件的装配间隙需小于 1μm,对加工与装配的协同精度提出更高要求。

未来,增材制造技术(如选区激光熔化)在复杂结构件加工中的应用将逐步成熟,通过 3D 打印直接成型带有内部流道的镜头支架,可减少装配环节的精度损失,同时实现轻量化设计。人工智能技术的引入将优化加工参数:基于深度学习算法,通过分析历史加工数据,自动生成针对不同材料(如陶瓷、钛合金)的最优切削参数,使加工效率提升 30% 的同时,将尺寸误差控制在 ±0.3μm 以内。

机器人视觉系统零件的高精度加工,是微观世界里的精度博弈,每一个微米的控制都凝聚着制造技术的智慧。从实验室的超精密设备到生产线的智能化工艺,这些技术突破不仅支撑着机器人视觉的性能升级,更推动着整个智能制造领域向 “感知更精准、决策更智能” 的方向迈进。